Колонка арт-обозревателя журнала Ольги Серегиной о самых ярких выставках и арт-событиях города на этой неделе.

Лебедева Василиса, «Голуби», объект

18.05.24. HSE ART GALLERY представила две персональные выставки в пространстве галереи на Малой Пионерской: Суржаны Ширабдоржиевой – «Солнце с левой стороны» и Марии Паниной – «Голубь, женщина, сфера и много пустого пространства». Проекты художниц связаны с образом дома и детских воспоминаний. «Проекты художниц могли стать мягкой и теплой историей семейных взаимоотношений, но, как часто бывает, на месте диалога образуется монолог. Этот разговор с отсутствующим собеседником мне представляется заигрывающе мрачным, призрачным и даже слегка отталкивающим — но только потому, что в нем легко разглядеть коснувшийся многих сюжет», – Васса Пыркова, директор HSE ART GALLERY. Суржана и Мария касаются темы неизбежной травмы взросления, не всегда идеальных отношений внутри семьи, ощущения непонятости, пустоты и одиночества.

Выставочный проект Суржаны Ширабдоржиевой посвящен образу дома как места, где когда-то было хорошо, но что-то изменилось. Выставочный проект Марии Панинойдолжен был стать совместным высказыванием двух художников: ее самой и Игоря Панина, ее отца. Но диалог выстроился не по классической схеме: вместо обмена репликами перед зрителями предстает свободный поток смыслов, который Мария обращает к воображаемому собеседнику.

Фотографии Ольги Серегиной

21.05.24. Центр современного искусства Винзавод объявил о запуске нового направления деятельности: Винзавод.Гравитация и открыл его выставкой «Чего ты боишься?». Основатель ЦСИ Винзавода Софья Троценко: «Новое направление Винзавода объединяет наши действия последних лет в единую программу. Выставочная и издательская программы вместе представят актуальный срез искусства, помогут объединить, сохранить и расширить пространство художественного высказывания. Поэтому мы выбрали понятие гравитации как наиболее близкое нашему действию — объединение современного искусства и создание поля (места) для его притяжения». Масштабная выставка «Чего ты боишься?» откровенно репрезентирует тему страха в искусстве. Куратор проекта Елена Селина – галерист, основатель и директор галереи XL, член Международной ассоциации искусствоведов (AICA), куратор и организатор более 300 выставок. Селина определяет название «Чего ты боишься?» как вопрос и одновременно как руководство к действию. Для участия в первой выставке нового направления Винзавод.Гравитация Елена отобрала 28 художников из числа выпускников Открытых студий Винзавода, каждый из которых, искренне, опираясь на личный опыт, художественным языком рассказал о том, чего боится и как это можно попытаться преодолеть. Елена Селина: «Эта выставка задумывалась много лет назад и носила скорее теоретический характер: хотелось понять, что думают художники о природе и особенностях страха и чья философская трактовка им ближе – Кьеркегора, Хайдеггера, Батая или Лакана? Выставка, по ряду причин, не состоялась, авторы, с кем хотелось ее сделать – разъехались, но главное – изменилась окружающая обстановка. В последнее время в разных странах вспыхивают затяжные конфликты, граждане меняют место жительства, мир стал тревожным и непредсказуемым. В этом контексте уже не до Лакана и Батая. Горизонт планирования превратился в короткий отрезок времени – максимум месяц. Психологи выделяют несколько фаз принятия изменившейся действительности: первоначальный шок, далее – глубокая депрессия, нарастание тревожности и – как ни странно – своеобразное привыкание к сложной реальности. Интересно: на фоне этого «привыкания», практически у всех, кто находится внутри переживания, не сразу, а примерно через два года – актуализируются персональные страхи, прятавшиеся до критического момента в глубине подсознания, и диапазон этих страхов довольно широк и небанален. Происходит, своего рода, перенос, уход в себя, в анализ собственных ощущений. Таким образом, концепция выставки «Чего ты боишься?» – несколько изменилась… Мы предложили тему выпускникам Открытых студий, проекта, семь лет работающего на Винзаводе, потому что любопытно стало понять – чего в настоящий момент «боятся» молодые художники, а, следовательно, новое поколение? Выставка, своего рода, выборка, статистическое исследование в конкретной возрастной группе. В нашем конкретном случае название можно расшифровать так: действуй и, возможно, твой страх просто исчезнет. Выставка делится на две неравные группы, первая является началом экспозиции и включает проекты художников, которые визуализируют свои персональные страхи, но только предъявляют их, без каких-либо попыток преодоления. Вторая включает проекты, в которых есть хотя бы потенциальная попытка этот свой страх преодолеть». Художники исследуют различные страхи, всплывающие из глубин подсознания, например: страх пустоты, страх сближения с людьми, страх перед непредсказуемым, страх неудачи, страх потери идентичности. Так, Катика раскрывает страх неизвестного посредством вязания, соединяя в работе ручное ремесло и искусственный интеллект, Василиса Лебедева говорит о страхе смерти, помещая керамических голубей на зеленую траву, а Саян Байгалиев, используя связь с традиционными ритуалами, делится своим родовым страхом. Художники проекта: Антипова Анастасия, Байгалиев Саян, Берекетова Жанар, Брандуш Анна, Бровина Алина, Гаркушко Катя, Головкова Дарья, Гранкова Варвара, Гудвин Миша, Жудро Лидия, Журавлев Алексей, Капизова Диана, Катика, Ковалева Анастасия, Комарова Анна, Кондратьева Анна, Кошлина Марина, Кузьма Жения, Лебедева Василиса, Литвинова Анастасия, Немова Юлия, Неретина Дарья, Нестеров Слава, Пирогов Даня, Плутицкая Мика, Рубанков Михаил, Штормит Лиза, Farangiz Ra. В период работы выставки планируется проведение публичной программы и выпуск каталога. Каталог будет включать документацию выставки и исследование на заданную тему: страхи будут рассмотрены с позиции философии, фольклора, киноведения, медиевистики и искусствознания. Выставка 16+ работает до 04.08.24.

Общий вид экспозиции, Цех Красного

Общий вид экспозиции, Цех Красного

Общий вид экспозиции, Цех Белого

Фотографии предоставлены пресс-службой ЦСИ Винзавод

21.05.24. Московский музей современного искусства и бюро BERNASKONIпредставили выставку Елены Филаретовой «НИИ ФИЛАРЕТОВА». Проект представлен четырьмя сериями работ, над которыми художница работала с 2019 по 2024 год. В серии «Портрет» Филаретова изображает человека без указания черт лица и создает поле для свободной интерпретации. «Лиминальное пространство» — продолжение размышлений о неопределённости изображения, на этот раз пространство уже без привычного человеческого присутствия. «Лес» отражает иллюзию зрительной фокусировки и искаженной перспективы. «Сад» — самая яркая серия работ, в которой наполненные эмоциями образы цветов отображаются неструктурированными пятнами. В произведениях Филаретова использует широкие мазки, что создает иллюзию фокусировки, свойственную человеку, — зритель видит центральную часть более четко, края же остаются размытыми. Симметрия в работах также приближает посетителя к ощущению присутствия в пейзаже, подражая искажению перспективы на большом пространстве вне фокусировки. Во время работы выставки совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ организован Научно-Исследовательский Институт из двух частей: уже готовых коллабораций Филаретовой со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ (зины, плакаты, анимация, предметы дизайна) и параллельной программы, в рамках которой студенты будут создавать произведения внутри пространства выставки. Для участия в НИИ Школа дизайна НИУ ВШЭ проводила специальный open call среди студентов, по итогам которого было отобрано 30 финалистов — будущих кураторов, графиков и иллюстраторов, которые разработают свои проекты в коллаборации с художницей. Итоговые работы будут показаны на финальной презентации. Также в ходе НИИ пройдут фокус-группы и панельные дискуссии с привлечением специалистов из областей архитектуры, современного искусства, дизайна, кино, моды, когнитивистики и других направлений. Концепцией, дизайном и архитектурой выставки занималось бюро BERNASKONI. Экспозиция поделена на две части: «человек и пространство» на первом этаже, где размещена серия «Портрет» и организован НИИ в рамках идеи «Тотальной коллаборации», а на втором этаже — серии «Лиминальное пространство», «Лес» и «Сад». Выставка работает в ММОМА на Гоголевском до 30.06.24.

Елена Филаретова. Серия “Лес” Предоставлено автором

Елена Филаретова. Серия “Сад”

Фотографии предоставлены пресс-службой ММОМА

21.05.24. В выставочном пространстве Фонда Андрея Чеглакова открылась выставка Татьяны Данильянц «Дары Венеции – Сергею Параджанову». Выставочный проект открывается в особый год: 100-летие со дня рождения кинорежиссера и художника Сергея Параджанова. В процессе подготовки экспозиция трансформировалась в венецианский проект, включивший также трилогию художника, поэта и кинорежиссера Данильянц «Venezia!». В 1995 году, стажерка музея PeggyGuggenheim Collection в Венеции, Татьяна знакомится с графом Джироламо Марчелло, близким другом поэта Иосифа Бродского. Эта встреча вдохновит Данильянц на создание фильма «Сад, который скрыт». В 2005 году Татьяна Данильянц начинает фотографировать на 35-ти миллиметровую пленку один из главных символов города – гондолы. В конце 2007 года выставочный проект «Венеция. На плаву» был представлен в Москве. Позже ею были создана камерные серии «Венеция. Фейерверки» и «Венеция. Ночь». Всё это сложилось в выставочную трилогию «Venezia!», которая в полном объеме впервые представлена на выставке в Фонде Андрея Чеглакова.

Однажды, находясь под деревом Сергея Параджанова в его музее в Ереване, Татьяна Данильянц решает сделать приношение выдающемуся художнику и кинорежиссеру. Проект «Дары Венеции – Сергею Параджанову» – это воображаемый дом для Параджанова в Венеции. Дом, где он был бы счастлив, окруженный «любовью пространства». Отсюда и названия работ первой части выставки: «Лодка для Параджанова», «Зонтик для Параджанова», «Barcarola. Песня для Параджанова». Вторая часть – коллажи-витражи. Они собраны из драгоценных венецианских тканей Bevilaсqua и структур из дутого стекла. Впервые проект «Дары Венеции – Сергею Параджанову» был показан в Музее Современного искусства в Ереване в 2014 году. Особый символический смысл имеют оригинальные работы Сергея Параджанова, представленные в Фонде: коллажи «Кукла», «Золотая рыба» и «Коллаж с Мона Лизой» из частной коллекции. Выставка работает по 23.06.24.

Фотографии Ольги Серегиной

21.05.24. Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представил персональную выставку художника Зака Кахадо «Накануне завтра». Монументальные инсталляции Зака Кахадо кажутся брутальными. В своей художественной практике он исследует реалистичные и тревожные аспекты жизни человека в мегаполисе, который для него самого всегда был естественной средой. Но несмотря на то, что художник испытывает порой злость и усталость от вызовов современной городской жизни и отсутствия гармонии в обществе, именно реальность со стертыми границами между нормой и хаосом, любовью и неприятием — эмоциональный двигатель его деятельности. Для создания своего брутального, минималистического, принципиально искреннего повествования Зак Кахадо использовал материалы, найденные на улицах в Басманном районе и на территории ЦТИ «Фабрика»: ткань, поддоны, металл. Художник известен использованием чернозема в своей практике, в этот раз он заменил его бетоном. Куратор выставки: Лиза Мовчан. Выставка работает в зале «Артхаус» по 23.06.24.

Художник Зак Кахадо в своей мастерской, на фоне своих работ

Фотографии предоставлены пресс-службой ЦТИ «Фабрика»

21.05.24. Центр творческих индустрий «Фабрика» в своем новом пространстве, «Актовом зале», представил коллективный проект четырёх художниц «Ах, мой милый Людвиг!». «Язык и мир» для Людвига Витгенштейна, одного из величайших философов языка XX века, были зеркальной парой, и значимой единицей мира был не объект, но факт, а значимой языковой единицей — не слово, а предложение: «значение слова есть его употребление». Контекст меняет значение. Но мы вспоминаем и сказку Ганса Христиана Андерсена «Свинопас» с лейтмотивом: «Ах, мой милый Августин, /Всё прошло, прошло, прошло!». У Андерсена всё прошло по-разному: для тех, кто мыслит поверхностно, будущего нет, для тех, кто ищет правды — оно наступит. Эта песенка по легенде была написана музыкантом Августином, упавшим во время чумы в яму с трупами больных, но его песню услышали, вытащили и он даже не заразился. Эту же мелодию в XVIII веке играли часы на Спасской башне в Москве. Авторы четырх выставок о языке и (не) возможности коммуникации в современном мире посвятили свой проект Людвигу Витгенштейну. Выставка работает по 31.05.24.

Полина Боликова. Whats up

Фотографии предоставлены пресс-службой ЦТИ «Фабрика»

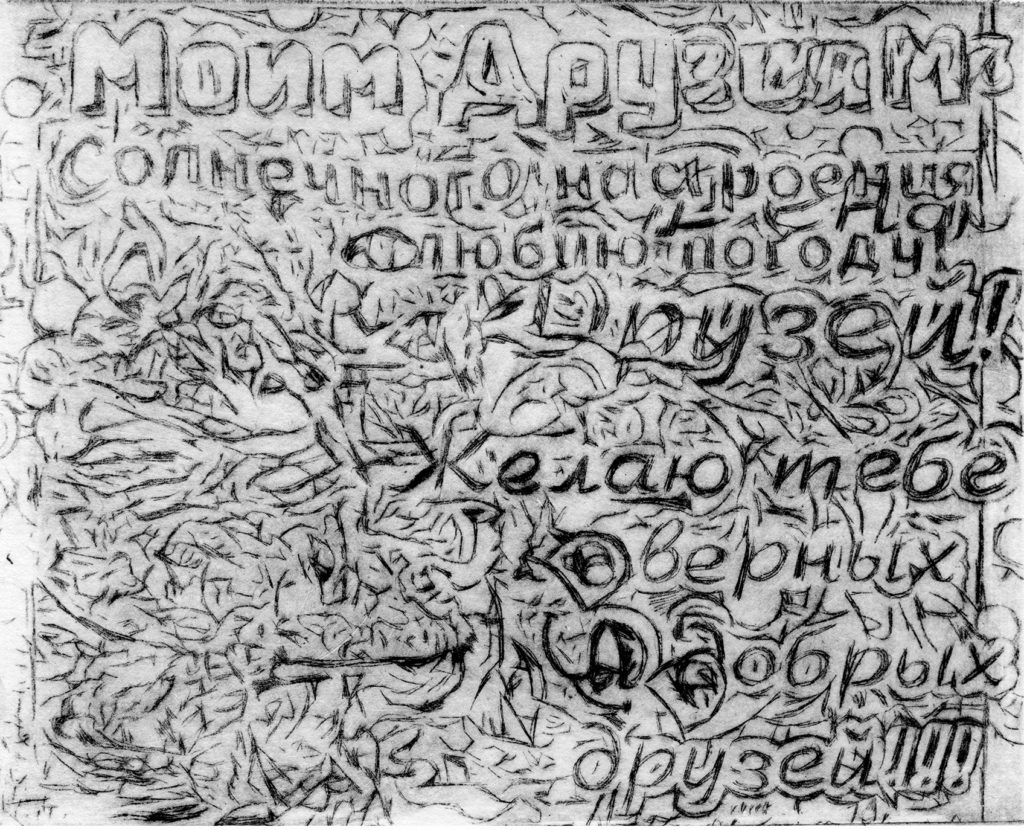

22.05.24. VLADEY совместно с OVCHARENKO представили выставку новой серии живописных работ Павла Пепперштейна «Ужины» и его редкой графики 1980-х годов.Павел Пепперштейн – российских художник, писатель, критик, теоретик искусства, модельер и даже рэп-исполнитель. Родился в 1966 году в семье московского неофициального художника Виктора Пивоварова и писательницы Ирины Пивоваровой. В 1985–1987 гг. учился в Академии Изящных искусств в Праге. В 1987 г. основал группу «Инспекция Медицинская герменевтика», вместе с художниками Сергеем Ануфриевым и Юрием Лейдерманом (которого спустя четыре года сменил Владимир Федоров). Творчество Павла Пепперштейна является связующим звеном между старшим поколением московских концептуалистов и молодыми начинающими художниками. За свою художественную деятельность у Пепперштейна состоялось более 100 персональных и групповых выставок в России и зарубежом. Он участвовал в крупнейших биеннале современного искусства: Международная биеннале в Сан-Паулу (2004), Венецианская биеннале (2009), Манифеста (2014). В 2014 году стал лауреатом Премии Кандинского в главной номинации «Проект года» с выставкой «Святая политика» (OVCHARENKO). Работы художника находятся в собраниях музеев и в частных коллекциях.

Представленная на выставке серия живописных холстов изображает череду ужинов, якобы происходящих в крупнейших музеях современного искусства. Ужины изображены в мифологической манере, и внимательный зритель может обнаружить, что на них присутствуют не только люди, но также животные, птицы, инопланетяне и прочие диковинные существа, чье происхождение неизвестно. «Надо ли говорить, что сюжет пира, застолья, трапезы является одним из центральных для европейской живописи? Ну и не только европейской, конечно. Я всегда мечтал примкнуть к сверкающей плеяде великолепных живописцев прошлого, которые с гордостью называли себя “живописателями пиров” и “певцами застолий”», — Павел Пепперштейн. Специально для выставки выпущен авторский аудиогид с подробным рассказом о каждом вымышленном ужине, который озвучил Павел Пепперштейн.

Выставка работает по 11.06.24.

Экспозиция выставки Павла Пепперштейна «Ужины» во VLADEY на Неглинной

Экспозиция выставки Павла Пепперштейна «Ужины» во VLADEY на Неглинной

Фотографии предоставлены пресс-службой VLADEY

22.05.24. В галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка «Головы»нонконформиста, участника групповых выставок независимых художников эпохи Леонида Брежнева, первой выставки секции живописи на Малой Грузинской в1977 году, а также «квартирных выставок» семидесятых годов Александра Юликова. «Головы» — тема, которой автор верен вот уже более 65 лет, но впервые она представлена в ее последовательном развитии. В экспозиции собраны произведение художника, созданные с 1957 по 2024 год. В начале экспозиции расположена работа, выполненная автором еще в годы учебы в МСХШ — это «Автопортрет» 1958 года, а завершает рассказ картины, которые сейчас находятся в работе у мастера. Александр Юликов известен как один из немногих художников минимализма и пост-минимального искусства в СССР и постсоветской России. «Несмотря на то, что многие знакомы с моим творчеством именно по абстрактным работам, я всегда параллельно занимался фигуративной живописью. Эти работы в основном можно разделить на несколько тем: «Ню», «Головы», «Урбанистические мотивы» и «Библейские сюжеты». Это же относится и к моей графике (офортам, шелкографии и рисункам). Основным в моих работах остаётся конфликт строгих «рациональных» геометрических форм — с экспрессией, динамикой, спонтанностью, разрушением, неуравновешенностью и фрагментарностью композиции», – Александр Юликов. Большинство полотен представлены зрителю впервые. К открытию выставки выпущен каталог с подробным описанием всех работ художника. Куратор: критик, историк искусства, преподаватель, фотограф Михаил Сидлин. В этом году галерея ГУМ-RED-LINE отмечает свое пятилетие, она была открыта в 2019 году в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». За прошедший период галерея провела 36 выставок. Выставка «Головы» работает до 23.08.24.

Фотографии предоставлены пресс-службой проекта

22.05.24. В Гостином дворе открылась XXIX Международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА – одно из самых знаковых событий в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства. На экспозиционной площади представлены более 300 участников. Главная тема выставки этого года – польза. Основные разделы выставки: Архитектура, Девелопмент, Дизайн, Инженерные решения, Материалы и технологии, Образование и специальный раздел: мероприятия, посвященные архитектуре и градостроительной политике города Москвы.

На выставке представлены специальные кураторские проекты. Например, спецпроект NEXT посвящен молодым архитекторам. Это платформа, на которой молодые бюро могут заявить о себе, представить свои идеи, проекты на заданную тему. В этом году участники проекта были отобраны на конкурсной основе. 10 финалистов представляют свои экспозиции на АРХ МОСКВЕ и борются за звание бюро NEXT 2024. В честь 15-летия проекта NEXT был учрежден призовой фонд. Спецпроект ЛЕГЕНДЫ о выдающихся архитекторах современности. Автор идеи: Григориос Гавалидис. Участники: Юрий Аввакумов, Владислав Кирпичев, Тотан Кузембаев, Илья Уткин. Главная цель проекта ЗНАЧИМО XXI остаётся прежней: выявление объектов, которые сформировали городскую среду, существенно изменив её в лучшую или худшую сторону. В 2024 году у сообщества АрхиГрафика на АРХ МОСКВЕ юбилей – 10-я выставка.

В экспозиции АРХИГРАФИКА предполагается два тематических раздела. В первом учитывается тема АРХ Москвы – «Польза». Здесь представлены рисунки, демонстрирующие практическое значение изображений архитектуры – от поисково-аналитической графики для проектов до рисования архитектуры для книг. Второй раздел, созвучно соседствующей экспозиции Музея архитектуры, празднующего 90-летие, посвящен теме «коллекционирования» архитектуры в форме рисунков.

Куратор: Екатерина Шалина. Специальный проект Государственного музея архитектуры им. Щусева – КРАСОТА ПОЛЕЗНОГО концентрирует внимание на «красоте полезного» – эстетике утилитарных построек. Спецпроект ИСКУССТВО В ГОРОДЕ посвящен важной для всех горожан и приезжающих в города гостей. Всё чаще мы наблюдаем, как искусство выходит на улицы города. Такое искусство почти всегда контекстуально, оно создается с учетом особенностей конкретного места и содержательно связано с ним. Паблик-арт способен и привлечь туристов, и «очеловечить» подчас слишком суровую городскую среду, не вступая с ней в конфликт. Фотограф Рустам Шагиморданова в рамках проекта дает возможность как работы ведущих московских художников-муралистов меняют городскую среду. Алексей Лука, Миша Most и Алексей СЕ создали работы специально для АРХ МОСКВЫ.

Школа дизайна НИУ ВШЭ представила на выставке АРХ МОСКВА 2024 две интерактивные зоны, 24 Школа мая проводит дискуссию «Дизайн среды: тенденции и вызовы». АРХ МОСКВА открыта для посещения по 25.05.24.

Фотографии Ольги Серегиной

23.05.24. В Cube.Moscow открылись новые выставки:

– в большом выставочном зале арт-пространства Cube.Moscow: персональна выставка художницы Люси Вороновой «Живопись звуков, шумов и запахов». Экспозиция включает около 60 работ, большая часть из которых создана в последние два года и экспонируется впервые. Художница Люся Воронова применяет в своих работах законы действия повторяющихся мотивов, как это происходит в орнаменте — одной из древнейших, наполненной форм самовыражения человека, или в музыке минимализма, где тема ветвится, прирастая едва различимыми вариациями и возвращаясь, как по спирали, в отправную точку уже на новом уровне. Куратор: Алина Федорович. Архитектор: Дмитрий Пошвин.

– PA Gallery: персональная выставка Олега Хвостова «Мягкие ландшафты», на которой представлены новые работы художника. В экспозиции — крупноформатный пейзаж; тройное тондо, также пейзажное, и автопортрет в центре. Хвостов-экспозиционер так же лаконичен, как и Хвостов-живописец.

– галерея ЛУЧ: персональная выставка Александра Соколова «Сборник шахматных коанов». В своем творчестве Александр Соколов постоянно обращается к теме игры. Выставка в галерее ЛУЧ посвящена феномену Anarchy Chess и представляет новую серию картин и объектов, созданных за время длительного путешествия автора по странам Азии. На выставке представлены скульптурные фигуры авторского шахматного Коня Александра Соколова, являющегося его визитной карточкой в стрит-арте, кинетический объект — призматрон, играющий со зрителем в прятки, а также восемь живописных работ с дополненной реальностью.

– Syntax Gallery: персональная выставка Викентия Нилина «Из серии “Майки”». Викентий Нилин фотографирует уже сорок лет. Он же печатает майки со слоганами — и тоже довольно долго: лет двадцать с лишним. В рамках первой после восемнадцатилетнего перерыва персональной выставки автор обращается к обеим этим практикам, исследуя неочевидные взаимоотношения между картинкой и текстом.

– 159F Gallery: выставка Антона и Алексея Яковлевых «Знакомое лицо». Братья Яковлевы исследуют темы одиночества, созерцания и красоты повседневности.

– галерея «Триптих»: выставка Суворовой Полины и Вероники Кудашовой «Та, что в лесах» – художественное размышление о колыбели человечества. Художница Полина Суворова в своем творчестве говорит об архаичной роли женщины как матери в современном мире, в котором проявляется архетип «первозданной женщины». В свою очередь, художница Вероника Кудашова видит начало сущего в природе и ее мифологических образах: художница рассуждает о философии природы в современной цивилизации и о проблеме места и роли человека в природе.

– M.A.R.S.H.: персональная выставка Элины Марусовой «Литосфера». В своих работах художница Элина Марусова обращается к фактуре камня, создавая удивительно тонкую по своему звучанию минималистическую скульптуру. На выставке представлены две серии работ — холсты «Портреты камней» и кирпичики «Пейзажи». Куратор: Роман Шалганов.

– галерея «Небеса»: персональная выставка Анны Сяровой «Внутреннее море. Южный флаг». Художница Анна Сярова родилась и выросла на берегу Черного моря, и серия работ «внутреннее море…» — это плавный и осознанный переход в плоскость личного, где ровную линию горизонта, между небом и морем, художник предпочтет «актуальному», «современному» и «острому». Часть экспозиции «Южный флаг» из зала «Внутреннего моря» ведет зрителя по пути созерцания, вымышленного и дополненного пейзажа моря и неба, тревожно-абстрактного — в работах из экспозиции «Южный флаг» акцент ставится на положении человека внутри ландшафта. Куратор: Роман Куценко.

– галерея «КультПроект»: коллективная выставка «Природа натюрморта». Проект посвящен изучению природы натюрморта с момента зарождения и образования формы из неопределенной материи.

– Arts Square Gallery: персональная выставка Леонида Пелиха «Живая текстура». Леонид Пелих — художник, график, абстракционист, работающий с различными материалами и техниками. В ретроспективной экспозиции представлены работы от нефигуративной графики через объекты и печатные формы до масштабной инсталляции.

– галерея artocratia.ru.: коллективный проект «Виртуальность» — первый офлайн-проект галереи artocratia.ru., в рамках которого художники стремятся раскрыть тему гиперреальности, где ментальная, цифровая и физическая среды переходят одна в другую. Они либо перекрывают друг друга, либо создают неожиданные культурные сочетания, либо мешают нам видеть самих себя. Каждый художник в проекте работает с этой темой по-своему.

– Pop-up проект: персональная выставка Ольги Костеневой «Куда улетают синие птицы» от арт-платформа I.XII (ИКСИ)

– Postrigay Gallery: коллективная выставка Law and Love посвящена исследованию характера Бога и природы его законов. В экспозицию вошли произведения современных художниц Элины Марусовой, Инны Макаганчук, Маши Даниловской, Лены Марру, Варвары Выборовой, Марии Джонас Фарел, а также советского художника Ноя Геденидзе. Каждая работа — отражение одного из качеств Бога, через которые зритель может узнавать его как личность и выстраивать с ним свои взаимоотношения.

Выставки работают до 30.06.24.

Люся Воронова. Август. Золото и синь 2018. 80х100

Викентий Нилин. Из цикла «Майки»

Олег Хвостов. Пейзаж. 60×80. 2024

Фотографии предоставлены пресс-службой Cube.Moscow

23.05.24

Автор || Ольга Серегина,

арт-обозреватель